Peter Matussek

"Endzeiten" und "Zeitenenden". Figuren der Finalität

Von "Endzeiten" oder "Zeitenenden" im Plural zu sprechen heißt die Begriffe in Oxymora zu verwandeln. Eine Endzeit kann es nur im Singular geben, sonst wäre sie keine. Ebenso verhält es sich mit dem Zeitenende. Gleichwohl können wir nicht mehr in derselben Weise wie etwa die Griechen vom Ende des Goldenen Zeitalters sprechen oder wie das christliche Mittelalter vom Ende der Welt. Zu oft ist seitdem das Ende der Kunst (Hegel) oder der Untergang des Abendlandes (Spengler) in den verschiedensten Varianten proklamiert worden, als dass wir uns dieser Inflationierung der Endzeitvorstellungen entziehen könnten. Wenn heute dennoch und immer noch gut verkäuflich Das Ende des Menschen oder Das Ende der Geschichte ausgerufen wird (Fukuyama), fehlt der ehrfürchtige Schauder, den solche Wendungen in metaphysischen Zeiten auszulösen vermochten. Die nicht enden wollende Rede vom Ende hat sich selbst ad absurdum geführt, wie es uns spätestens Becketts Endspiel bewusst gemacht hat.

Nur im Plural also können wir noch vom Ende reden, und so selbstwidersprüchlich, wie es auf Anhieb scheint, ist das auch gar nicht. Unsere Perspektive verschiebt sich lediglich von der Objektebene auf die eines Beobachters zweiter Ordnung. Nicht um den Wahrheitsgehalt einer Aussage oder Voraussage über das Ende geht es dann, sondern um die Bestimmung des Endes als Diskursfigur und deren Funktion für einen gegebenen Verwendungskontext. In dieser relativen Bedeutung begegnet uns heute die Rede vom Ende meist. Wenn etwa Marshall McLuhan vom Ende des Buchzeitalters [2] spricht, so ist dies nicht als das Ende des Buches zu verstehen, sondern als ein Ende seiner Existenzformen. Keineswegs wird das Diktum dadurch widerlegt, dass Bücher mehr denn je gedruckt und gelesen werden. McLuhan selbst hat explizit klargestellt, dass die neuen Medien die alten nicht notwendig verdrängen, sondern ihnen lediglich neue Rollen zuweisen. [3] Als Leitmedium des storage and retrieval von Informationen ist das Buch am Ende, abgelöst durch das Internet. Seine Vorzüge in narrativer und taktiler Hinsicht sind davon unberührt.

Vom Ende im Plural zu reden heißt, es in den Fokus eines Beobachters zweiter Ordnung zu rücken. Aus dieser Perspektive erscheint es nicht mehr als ontologisches Verhängnis, sondern als Diskursfigur, die mehr oder weniger triftig ein Übergangsphänomen benennt. Aus dieser Einsicht lassen sich zwei Konsequenzen ableiten, eine gute und eine schlechte. Die gute ist: Ein Ende ist kein absolutes Ende. In diesem Sinne titelte Eberhard Lämmert zur Beruhigung unserer Zunft: Das Ende der Germanistik und ihre Zukunft. [4] Die schlechte Nachricht ist: Wenn die Diskurse vom Ende ihre Verbindlichkeit eingebüßt haben, verlieren auch die Erlösungskonzepte des Bedingungsverhältnisses von Tod und Neugeburt ihre Validität. Was uns aber bleibt, ist die Rekonstruktion der Diskursfiguren vom Ende sowie eine Erörterung ihrer Denkmöglichkeiten und Ausdruckspotentiale, die sie durch ihre Literarisierungen erfahren. Dieser Aufgabe widmete sich das 48. Tateshina-Symposium. [5]

Seine thematische Gliederung folgte den vier Modalitäten, in denen vom Ende gesprochen werden kann: Das Ende kann zeitlich oder räumlich und beides jeweils als Untergang oder als Übergang gedacht werden. Sieht man sich die vier Diskursfiguren näher an, die sich daraus ergeben, so scheint jede von ihnen bevorzugt in bestimmten Wissenschaftsdisziplinen aufzutreten: Das zeitliche Ende im Sinne des Untergangs – entweder pessimistisch als Verfall oder optimistisch als Voraussetzung einer besseren Zukunft gedacht – begegnet uns vornehmlich in der Geschichtsphilosophie (I). Im neutraleren Sinne des Übergangs wird das zeitliche Ende häufig in der Mediengeschichte thematisiert – als Medienwechsel oder Medienumbruch (II). Das Ende in der Vorstellungsweise eines räumlichen Übergangs ist eine Figur, die uns besonders in historisch-anthropologischen Diskursfeldern begegnet – als Passage vom Diesseits zum Jenseits in allen Totenkulten, als Transformation der menschlichen Natur in den Lebenswissenschaften (III). Der räumlich vorgestellte Untergang ist als Diskursfigur nur dort zu fassen, wo wir die ästhetische Dimension der Sprache einbeziehen. Nur sie kann als Erfahrungstatsache verbürgen, was es heißt, "den Boden unter den Füßen zu verlieren", "hinuntergezogen zu werden", "in einem Strudel zu versinken". Voraussetzung für solche ästhetischen Erfahrungen ist eine Sprache, die ihren Mitteilungscharakter aufgibt, letztlich im Schweigen aufgeht (IV).

Die spezifisch germanistische Herausforderung unseres Themenaufrisses lag darin, anhand von deutschsprachigen literarischen Texten zu untersuchen, welche konkreten Formen die verschiedenen Denkfiguren vom Ende darin jeweils annehmen und was dabei jeweils als phänomenologischer Überschuss der literarischen gegenüber der diskursiven Sprache in Erfahrung gebracht werden kann.

I. Geschichtsphilosophie: Das Ende als Finale

Die apokalyptische Endzeitvorstellung ist tief in der jüdisch-christlichen Tradition verankert. Als solche hat sie vornehmlich appellativen Charakter. Dass die Welt unvermeidlich ihrem Untergang zugeht, soll nicht fatalistisch hingenommen, sondern als Mahnung zur inneren Einkehr beherzigt werden. Mit der Aufklärung sind zwar die theologischen Implikationen der Apokalyptik, nicht aber die Appellfunktionen der Untergangsdrohung aus der Geschichtsphilosophie verschwunden. Nach Kants Analyse neigen auch aufgeklärte Menschen dazu, ein Ende der Welt zu erwarten,

"weil die Vernunft ihnen sagt, daß die Dauer der Welt nur sofern einen Werth hat, als die vernünftigen Wesen in ihr dem Endzweck ihres Daseins gemäß sind, wenn dieser aber nicht erreicht werden sollte, die Schöpfung selbst ihnen zwecklos zu sein scheint". [6]

In säkularisierter Form begegnet uns diese Denkfigur besonders markant am fin de siècle. Der geschichtsphilosophische Pessimismus erfährt hier eine werttheoretische Reformulierung, die sich gegen die Entfremdungs- und Destruktionstendenzen der technisch-industriellen Moderne stellt.

[7]

Im Zentrum steht dabei der Begriff der "Kultur" als normative Instanz, vor der die "Zivilisation" als dekadente Fehlentwicklung der Kritik unterzogen wird. Die erste Generation der deutschen Kulturwissenschaft und Kulturphilosophie verdankt sich diesem Impuls zur Rückgewinnung eines Wertebewusstseins, das sich vom geschichtlichen Verfallsprozess bedroht sieht.

[8]

Da wir heute eine starke Renaissance der Kulturwissenschaft als Fach und Denkstil erfahren, von der die Germanistik in eminenter Weise betroffen ist, haben wir allen Anlass, uns dieser geistigen Ursprünge zu erinnern. Diese finden ihren subtilsten und heute wohl anschlussfähigsten Niederschlag in Georg Simmels Modernitätsanalysen, deren Programmatik in seinem Essay Der Begriff und die Tragödie der Kultur (1911)

[9]

konzise zum Ausdruck kommt. Simmel konstatiert darin eine der Kulturentwicklung innewohnende Tendenz zur Selbstzerstörung: Die Entäußerung und Verdinglichung kultureller "Keimkräfte" zu "Sachwerten" stellt sich, ihm zufolge, zunehmend gegen die Kultur, um deretwillen sie hervorgebracht wurden:

"Das große Unternehmen des Geistes, das Objekt als solches dadurch zu überwinden, dass er sich selbst als Objekt schafft, um mit der Bereicherung durch diese Schöpfung zu sich selbst zurückzukehren, gelingt unzählige Male; aber er muss diese Selbstvollendung mit der tragischen Chance bezahlen, in der sie bedingenden Eigengesetzlichkeit der von ihm selbst geschaffenen Welt eine Logik und Dynamik sich erzeugen zu sehen, die die Inhalte der Kultur mit immer gesteigerter Beschleunigung und immer weiterem Abstand von dem Zwecke der Kultur abführt." [10]

Dass diese Prognose kurz vor den beiden Weltkriegen entstand, die sie ja durchaus zu bestätigen schienen, ist ebenso bemerkenswert wie die Tatsache, dass Simmel just in dem historischen Moment prominenten Widerspruch erhielt, als der Untergang des Abendlandes, den Oswald Spengler ideologisch vorbereiten half, [11] mit den Nazis faktische Realität wurde: Ausgerechnet Ernst Cassirer, ein unmittelbar Betroffener, schrieb 1942 eine Replik auf Simmel, die den Pessimismus des Tragödienaufsatzes zu widerlegen sucht. [12] Darin stimmt er zwar der generellen Diagnose zu, dass die "inneren Spannungen und Gegensätze" zwischen Sach- und Kulturwerten "eine immer stärkere Intensität" gewönnen, fährt aber fort:

"Dennoch wird dieses Drama der Kultur nicht schlechthin zu einer 'Tragödie der Kultur'. Denn es gibt in ihm ebensowenig eine endgültige Niederlage, wie es einen endgültigen Sieg gibt. Die beiden Gegenkräfte wachsen miteinander, statt sich wechselseitig zu zerstören."

[13]

Eine weitere Variante der philosophischen Überwindung der Diskursfigur vom historischen Untergang bringt Arnold Gehlen 1961 mit seinem Vortrag Über kulturelle Kristallisation ins Spiel. Gehlen bemüht sich darin um den Nachweis, dass das geschichtsphilosophische Denken als solches unzeitgemäß geworden sei: Der Komplexitätszuwachs der modernen Zivilisation habe notwendig zur Delegation von sozialen Handlungsmandaten an Institutionen geführt, die den kulturellen status quo kristallisationsartig stabilisierten. Progression wie Regression seien hinfällige Geschichtsmodelle geworden, da "wir im Posthistoire angekommen" seien. [14] Von hier ist es nur ein Schritt zu Francis Fukuyamas Ende der Geschichte. [15]

Bewahrheitet indessen hat sich kaum eine der Stagnationsprognosen Gehlens (die technische Beschleunigung werde niemals so weit gehen, dass Menschen zum Mond fliegen könnten; von der Synthese lebender Materie seien wir nicht weniger weit entfernt als zu Beginn des 19. Jahrhunderts; der Ost-West-Konflikt werde für immer das Glelichgewicht des Schreckens stabil halten; die ärmeren Länder würden sich niemals eine eigene, dritte Ideologie schaffen ...)

[16]

. Vielmehr hat sich der Kulturprozess seither so drastisch verändert, dass eine Revision des Simmelschen Tragödienkonzepts geboten scheint.

Was schon von Cassirer übersehen wurde, ist der ästhetische Charakter dieses Tragödienkonzepts. Simmels Intention war es nicht, den Untergang des Abendlandes als unvermeidliche Tatsache zu beschwören, sondern eine ästhetische Wirkung zu erzielen, die derjenigen der antiken Tragödie entspricht, das heißt: durch die Erweckung von Furcht und Mitleid zur Selbstbesinnung zu kommen. So handelt der Tragödienessay nicht nur seinem Inhalt nach vom tragischen Verlauf des Kulturprozesses; der Essay selbst ist wie eine Tragödie aus fünf gedanklichen "Akten" aufgebaut. [17] Durch seine literarische Form also geht er über eine bloß deskriptive Anwendung der verfallsgeschichtlichen Diskursfigur hinaus und gestaltet im Sinne einer künstlerischen Heuristik [18] die Konsequenzen des Modernisierungsprozesses, um ein Memento zu setzen.

Entsprechendes gilt erst recht für Schriften, die seit der Zeit der ersten Kulturwissenschaft dezidiert als Literarisierungen historischer Untergangsprognosen auftreten. Als Tragödie im gattungspoetischen Sinne bringt Karl Kraus die kulturelle Situation zur Zeit des Ersten Weltkriegs auf die Bühne. Während bei Simmel noch der ästhetisch-heuristische Charakter des Tragödienkonzepts herausgelesen werden konnte, bemüht sich Kraus, die militärischen Schrecken und politischen Wirren der Zeit unmittelbar vor Augen, die Tragödie als authentischen Ausdruck des tatsächlichen Kulturverfalls zu beglaubigen. Über ein Drittel seines Dramentextes ist wörtlich aus Publikationen der Zeit entlehnt – Zeitungen, Gerichtsakten, Anzeigen, Anthologien. Den gewünschten Effekt kommentiert der Autor mit den Worten: "Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden; die grellsten Erfindungen sind Zitate." [19] Karl Kraus will damit für die letztlich apokalyptischen Konsequenzen eines durch die Phrasenhaftigkeit der Presse beförderten Sprachzerfalls sensibilisieren, den er nicht nur auf der semantischen, sondern insbesondere auf der atmosphärisch-pragmatischen Ebene diagnostiziert: "Nicht daß die Presse die Maschinen des Todes in Bewegung setzte – aber daß sie unser Herz ausgehöhlt hat, uns nicht mehr vorstellen zu können, wie das wäre: das ist ihre Kriegsschuld!" [20] Kraus' dramatischer Dokumentarismus war für die Kulturkritik der Weimarer Zeit enorm einflussreich, insbesondere bei den expressionistischen Dichtern. [21]

Wie problematisch allerdings eine allzu starke Parallelisierung ästhetischer und historischer Entwicklungen ist, zeigen die Diskussionen um Thomas Manns Doktor Faustus. Die divergenten Konzeptionen von Verfallsgeschichte, die der Autor und Adorno, sein "Wirklicher Geheimer Rat" – wie Thomas Mann ihn in seinem Widmungsexemplar titulierte –, in das Werk hineintrugen, haben Einwände provoziert, die sich schwer ausräumen lassen. Wenn etwa der immanent-ästhetische Prozess der Negation musikalischer Formen, den Adrian Leverkühn am Leitfaden der Musiksoziologie Adornos durchläuft, derart eng mit dem faschistischen Destruktionsprozess gekoppelt ist, wie es der Roman suggeriert, wirft dies die Frage auf, ob Thomas Mann insinuieren wollte, dass der Faschismus eine Konsequenz des modernen ästhetischen Denkens sei bzw. umgekehrt die Ästhetischen Theorie der ästhetisch-theoretische Konsequenz sei bzw. umgekehrt die Ästhetische Theorie der Moderne eine latent faschistische Tendenz verfolge. So unsinnig beide Lesarten im Hinblick auf die jeweiligen Intentionen Thomas Manns oder Adornos sind, lassen sie sich durch die Romanhandlung nur schwer widerlegen. Dieser Einwand tangiert Adornos Begriff der künstlerischen Wahrheit. Da diese sich jeden falschen Schein von Versöhnung versagen muss, um das Eingedenken des unversöhnten Weltzustands nicht zu verraten, bemisst sich ihre Authentizität notwendig daran, wie genau sie die Zerrissenheiten, Widersprüche und Versehrtheiten des gesellschaftlichen status quo in ihrer Form zum Ausdruck bringt. Diese Aufgabe würde der Doktor Faustus erfüllen, wenn es sich dabei tatsächlich um beides, den "Roman einer Endzeit" und die künstlerische Umsetzung der "Endzeit des Romans" handelte, wie Hans Mayer konstatiert.

[22]

Von einer Sprengung der Romanform aber, wie Joyce oder Döblin sie lange zuvor schon unternahmen, kann bei Thomas Mann nicht die Rede sein. Die Konventionalität seiner Erzählweise wird zwar gebrochen durch die als hilflos kulturkonservativen Humanisten gezeichnete Figur des Serenus Zeitblom. Dennoch suggeriert sie Darstellbarkeit, wo nach Adorno nur noch der Ausdruck der Unsagbarkeit möglich wäre.

Literarisierungen von Endzeiten gibt es auch noch nach Auschwitz und auch jenseits dieser historisch nicht relativierbaren Zäsur. Nachdem die Ästhetik der Moderne, kulminierend in Becketts Endspiel, Adornos Prinzip fortschreitender Negation ausdekliniert hatte, taucht das Ende als literarisches Motiv zwar weiter auf, nun aber postmodern gewendet, als Spiel mit Zitaten, das nicht mehr, wie bei Karl Kraus, auf ein apokalyptisches Finale zusteuert, sondern in beständigen Permutationen eine normative Rat- und Orientierungslosigkeit zum Ausdruck bringt. So bringt Hans Magnus Enzensberger 1978 seinen Untergang der Titanic

[23]

als Mischform von Komödie und Versepos auf die Bühne. Inwiefern sich das Stück von herkömmlichen Endzeit-Diskursen abhebt, hat Enzensberger selbst in seinem begleitend entstandenen Essay Zwei Randbemerkungen zum Weltuntergang ausgesprochen:

"Früher galt es als ausgemacht, dass die Apokalypse eine Angelegenheit war, von der alle miteinander gleichzeitig und ausnahmslos betroffen sein würden."

Inzwischen aber begegne sie uns

"als wissenschaftliche Prognose, als kollektive Fiktion und als sektiererischer Weckruf, als Produkt der Unterhaltungsindustrie, als Aberglauben, als Trivialmythos, als Vexierbild, als Kick, als Jux, als Projektion." [24]

Das entsprechend gestaltete Endzeit-Szenario im Untergang der Titanic ist nicht weniger beklemmend; gerade weil es in der Spaß- und Erlebnisgesellschaft seine negativ-utopische Verbindlichkeit eingebüsst hat, erscheint es um so unentrinnbarer.

II. Medientheorie: Das Ende als Wechsel

Alarmistische Töne kennen wir auch aus den Diskursen, die sich mit dem Phänomen des Medienwechsels befassen. Sie sind typisch für Frühphasen neuer Medien, die zunächst als Bedrohung vertrauter Kommunikations- und Speicherpraktiken erlebst werden, bis auch sie habituell geworden sind. So warnte schon Platon in seinem Dialog Phaidros vor den Erinnerungsverlusten, die der seinerzeit neue Schriftgebrauch gegenüber der mündlichen Rede mit sich bringe.

[25]

Die Tatsache, dass Platons Argumente, auch inund gerade im heutigen Mediendiskurs, keineswegs vergessen sind, und dass wir deren Überlieferung zweifellos der Erfindung der Schrift verdanken, scheint ihn zu widerlegen. Es ist jedoch ein weit verbreitetes Missverständnis, Platons Schriftkritik als pauschale Zurückweisung des neuen Mediums zu lesen. Im Phaidros werden vielmehr beide Medien, Mündlichkeit wie Schriftlichkeit, hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile erörtert, um schließlich für beide Kriterien ihress rechten Gebrauchss zu entwickeln. Platon erliegt keineswegs einem Selbstmissverständnis, indem er selbst schriftstellerisch tätig wird.

[26]

Sondern er entwickelt ein hochkomplexes literarisches Verfahren, das die Nachteile der Schrift – die Schwächung des Gedächtnisses durch Delegation der Erinnerungsaktivität an ein äußeres Medium sowie die Separation des Autors von der Kommunikationssituation – kompensiert. Hierzu verwendet er eine bestimmte Form von Intertextualität, die Jan Assmann generell den frühen Schriftzeugnissen der Griechen attestiert: die Hypolepse.

[27]

Damit bezeichnet er eine Art der Bezugnahme eines Textes auf seinen Vorläufertext, bei der die Situation von Rede und Gegenrede mit thematisiert wird. Der Anlass hierfür ist darin zu sehen, dass die Ersetzung der oralen Überlieferung durch die literale diedie Erfahrung eines Mangels mit sich brachte. An die Stelle der Unmittelbarkeit mündlicher Rede trat die Anonymität schriftlicher Kommunikation:

"Der aus-gebettete, 'situationsabstrakt' gewordene und sozusagen schutzlos jedem Missverständnis und jeder Ablehnung ausgelieferte Text bedarf eines neuen Rahmens, der diesen Verlust an situativer Determination kompensiert. [...] Im Falle der Literatur ist es der Text selbst, der dadurch an Selbständigkeit gewinnt, dass er seine eigenen situativen Rahmenbedingungen in sich aufnimmt und explizit macht."

[28]

Ohne dass Assmann näher auf Platons Phaidros eingeht, können wir doch feststellen, dass sein Begriff der Hypolepse hier geradezu paradigmatisch zur Anwendung kommt: Schon die ausführliche Schilderung zu Beginn des Dialogs, wie Sokrates auf Phaidros trifft, die Schrift des Lysias bei ihm entdeckt und beide dann umständlich einen geeigneten Ort für die Lektüre suchen, rückt die situativen Rahmenbedingungen des Dialoginhalts ins Bewusstsein. Insbesondere aber die verschachtelte Struktur der Mythenstelle, die die Erfindung der Schrift als Dialog im Dialog thematisiert, und damit den Leser dafür sensibilisiert, dass er den Untersuchungsgegenstand nicht unmittelbar, sondern als verschrifteten vor sich hat, ist hypoleptischer Natur. So gelingt es Platon, Schrift in einer Weise zu gebrauchen, die den Leser veranlasst, die konstitutionell mit dem neuen Medium verbundenen Nachteile reflexiv zu überwinden.

Während also Platon keineswegs ein Untergangsszenario des Medienwechsels entwirft, sondern vielmehr eine literarische Strategie zu seiner Bewältigung als Übergang realisiert, verfallen die Auguren späterer Medienumbrüche häufig in ein Endzeit-Pathos. Dies gilt auch für die Frühphase der Digitalisierung.

Friedrich Kittler sieht in ihr den Endpunkt einer Medienrevolution, wobei "der historische Übergang von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit einer Entkopplung von Interaktion und Kommunikation gleichkam, der Übergang von Schrift zu technischen Medien dagegen einer Entkopplung auch von Kommunikation und Information." [29] In einer durchaus eigenwilligen Adaption der mathematischen Informationstheorie Claude E. Shannons [30] macht er das rechnerische Maß der Informierbarkeit zur Determinante aller mit ihr übermittelten Bedeutungen wie auch der lebensweltlichen Kontexte, in denen diese Übermittlungen stattfinden. [31] Diese mathematische Engführung der Kernthese McLuhans, dass das Medium die Botschaft sei, ist nicht unwidersprochen geblieben. Besonders jüngere Medientheoretiker – aufgewachsen mit Computern, die nicht mehr nur als Rechen- und Chiffriermaschinen fungieren – melden Bedenken an gegenüber einer Verabsolutierung des nachrichtentechnischen Modells: "Denn geht es in der Rockmusik oder im Spielfilm tatsächlich um eine 'Speicherung von Information'? Und wenn, ist dies der gleiche Informationsbegriff, der innerhalb der Datenverarbeitung gilt? Der Begriff scheint zu wenig geklärt, als daß eine solche Verallgemeinerung sinnvoll wäre". [32] In der Tat bedarf es angesichts der Vielfalt medialer Praktiken mehr als nur formaler Argumente, um die These zu halten, daß es die Signalübertragung ist, die allen Lebensbereichen, also etwa auch Körpertechniken, wesentlich zugrunde liegt. Kittlersucht den empirischen Nachweis hierfür dadurch zu erbringen, daß er den Krieg zum Vater aller Medien erklärt. Angeregt durch die einschlägige These von Paul Virilio, [33] leitet er die Universalität der nachrichtentechnischen Basisoperationen aus militärstrategischen Notwendigkeiten ab: das Speichern aus denen des amerikanischen Bürgerkriegs, das Übertragen aus denen des Ersten Weltkriegs und das Berechnen aus denen des Zweiten. [34] Aus dieser funktionalen Zurüstung aller Medien nach militärstrategischen Erwägungen gibt es nach Kittler kein Entrinnen. Rockmusik etwa erscheint unter dieser Perspektive als "Mißbrauch von Heeresgerät". [35]

Gewiß entbehrt der "Umkehrschluß", der aus der Tatsache, "daß alle wesentlichen Kriegstechnologien Techniken der Kommunikation sind", die These folgert, "daß unsere Kommunikation durch Medien gewährleistet wird, die nichts als Kriegsabfall sind", [36] der formalen Stringenz, die von der eigenen Orientierung an der Unerbittlichkeit der Rechnerlogik eigentlich gefordert wird. Doch es ist gerade dieser Hang zur Übertreibung, der – als kryptonormativer Appell – die Engführungen der Kittler-Schule essayistisch aufhellt. Das unterscheidet sie von einem medientechnologischen Fatalismus, der im Bemühen um zeitgemäßes Denken jeden reflexiven Anspruch rigoros verwirft. "Menschen", befindet etwa Norbert Bolz, "sind heute nicht mehr Werkzeugbenutzer, sondern Schaltmomente im Medienverbund […] – wir rasten in Schaltkreise ein". [37] Die technisch unstimmige Metapher verrät ihre Entlehnung aus prädigitalen Vorstellungswelten und entsprechenden Endzeit-Szenarios, die an die Maschinenakklamation der Futuristen erinnern. Mehr, als es ihr lieb sein kann, partizipiert diese nassforsche Rhetorik am kulturkonservativen Affekt, der das Wesen des Menschen bedroht sieht, wenn dieser sich auf Neues einzustellen hat. Feststellungen von der Art "Was einmal Geist hieß, schreibt sich heute im Klartext von Programmen" [38] offenbaren, dass sie nicht weniger unter Schock geschrieben wurden als die eines Serenus Zeitblom.

Apokalyptische Untergangsszenarien eignen sich kaum für eine angemessene Thematisierung von Medienwechseln. Und dies nicht etwa deshalb, weil die mit ihnen einhergehenden Veränderungen undramatisch wären. Diese Veränderungen kommen vielmehr nur dann adäquat in den Blick, wenn sie nicht pauschal als Untergänge plakatiert, sondern präzise als Übergänge analysiert werden. Was schon Platon vorbildlich demonstrierte – dessen Phaidros deshalb nicht zufällig in nahezu allen neueren medienwissenschafltlichen Publikationen zitiert wird

[39]

–: die kriteriologisch genaue Klärung der Konkurrenzen, Verschiebungen und schließlich Transformationen im Zusammentreffen alter und neuer Medien, ist für den Übergang von der Buchkultur zur digitalen Informations- und Kommunikationspraxis (die "Netzkultur" zu nennen wohl verfrüht wäre

[40]

) erst in jüngster Zeit systematisch unternommen worden.

[41]

Ein auffälliges Symptom dieses Nachholbedarfs ist das eklatante Missverhältnis zwischen der Vielzahl theoretischen Abhandlungen zur Netzliteratur bzw. "Hyperfiction"

[42]

einerseits und der geringen Zahl an literarisch gehaltvollen Beispielen des so extensiv besprochenen Genres andererseits. Stattdessen werden immer wieder belletristische Druckwerke als Vorläufermodelle diskutiert: Jorge Luis Borges' Der Garten der Pfade, die sich verzweigen.

[43]

Welche wesentlichen Veränderungen tatsächlich die Digitalisierung der Literatur mit sich bringt, ist entweder mangels Belegmaterial noch gar nicht abzusehen, oder sie liegen in Bereichen, die einer noch allzu sehr am tradierten Kanon orientierten Germanistik verborgen bleiben: dem Computerspiel und der künstlerischen Netzinstallation.

[44]

Vorerst bleibt Jochen Hörisch zuzustimmen, wenn er feststellt, dass just die an den Rand gedrängte Poesie diese zum besseren Beobachter der Auswirkungen des jüngsten Medienwechsels mache.

[45]

III. Historische Anthropologie: Das Ende als Schwellenübergang

Die Transformation zeitlicher Finalität in räumliche Übergangsvorstellungen gehört zum Grundrepertoire jeder Kultur, veranlasst durch das Urbedürfnis des Menschen, die Unbegreiflichkeit seines Todes durch die Imagination eines bloßen Wechsels der Existenzformen erträglich zu machen.

Eine mythische Urszene dieser Transformation zeitlicher Endlichkeit in eine räumliche Grenzüberschreitung ist Orpheus' Gang in die Unterwelt, mit dem er seine verstorbene Geliebte Eurydike ins Diesseits zurückzuholen versucht.

[46]

Die Griechen erklärten diesen Vorgang mit Metempsychose. Diese Vorstellung einer Seelenwanderung geht aber auf ältere, schamanistische Wurzeln zurück. So ist Orpheus – nach der Darstellung Georg Lucks, der sich vor allem auf Eric Robertson Dodds bezieht – neben Pythagoras und Empedokles einer der „drei großen Schamanen“, die in der Lage waren, das Diesseits zu transzendieren und mit den Geistern Verstorbener Kontakt aufzunehmen.

[47]

„Wie die Schamanen überall“, schreibt Dodds, „unternimmt [Orpheus] eine Wanderung in die Unterwelt, und sein Motiv dabei ist unter Schamanen sehr verbreitet: Er will eine geraubte Seele zurückholen.“

[48]

Die transkulturelle Universalität schamanistischer Vorstellungen und Rituale

[49]

zeigt sich unter anderem in einer japanischen Parallele zu Orpheus' Gang in die Unterwelt: im Mythos von Izanagis Abstieg ins Reich der Toten, um seine Schwester und Gemahlin zu suchen. Die Überlieferung der Geschichte in den ältesten japanischen Chroniken, Kojiki (712) und Nihonshoki (720), lässt auch in diesem Fall die Verletzung eines Blick-Tabus zum Verhängnis werden:

[50]

Gegen Izanamis ausdrücklichen Wunsch schaut Izanagi sie an und muss entsetzt fliehen, weil er die vom Todesverfall gezeichnete Gestalt Izanamiz nicht erträgt. Auch aus dieser Version also ließe sich die Maxime ableiten, dass die Erinnerung eines verstorbenen Menschen nur in der Imagination lebendig erhalten werden kann.

In der Orpheus-Überlieferung allerdings taucht das Verbot des Sich-Umblickens noch nicht bei den schamanistisch beeinflussten Griechen auf, sondern erst bei Vergil und Ovid. In Ovids Version der Geschichte wird der tabuisierte Blick, der Orpheus zum Verhängnis wird, als „avidus videndi“ charakterisiert, was Erich Rösch mit „zu sehen verlangend“ übersetzt [51] , aber präziser mit „begierig ansehend“ erfasst wird. Die Diskreditierung des Sehsinns, die in der Umdichtung des Mythos zum Ausdruck kommt, hat ihren tieferen Grund in einem prekär gewordenen Bedeutungswandel des Erinnerungsbegriffs, für den die Simonides-Rezeption symptomatisch ist. Während für die Griechen Simonides noch der berühmte Lyriker, insbesondere der Sänger von Threnoi war, die im Zeichen von Mnemosyne das Erinnern als Vergegenwärtigung des Lebensflusses erfahrbar machten, rezipierten die Rhetorik-Lehrbücher der Römer Simonides vornehmlich als fiktiven [52] Erfinder der ars memorativa, die das Festhalten von Bildern als Gedächtnismittel empfahl – zurückgeführt auf die erstarrte Sitzordnung einer im eingestürzten Palast des Skopas erschlagenen Gästerunde. [53]

Von dieser zwar einprägsamen, nicht aber lebendig vergegenwärtigenden, sondern mortifizierenden Art ist auch die Wirkung, die von Orpheus’ Umschau nach Eurydike ausgeht. Orpheus, so heißt es bei Ovid, „erstarrte“ [54] angesichts ihrer erneuten Tötung durch seinen Blick. Das von Vergil und Ovid in den Mythos eingeführte Erzählmotiv kann somit als immanente Kritik an der Idolatrie ihrer Zeit gelesen werden – einer Zeit, in der die antike Kultbildpraxis imperial zu erstarren begann.

Für Ovid gab es freilich auch biographische Gründe, das begierige Sich-Umblicken als prekär zu schildern. Weil er „avidus videndi“ mit der Kaisertochter feierte, wurde er von Augustus in die Verbannung geschickt, wo er den Anblick seiner geliebten Frau unwiederbringlich entbehren musste. Nur schreibend, dies aber in einer zuvor bei ihm nicht dagewesenen Gefühlstiefe, durch poetische Briefe und die Verse der Tristia, konnte er ihre lebendige Gegenwart in Erinnerung rufen.

Christoph Ransmeyer hat dieses negative Bedingungsverhältnis von poetischem Schwellenübergang und realer Verbannung ins Diesseits in seinem Roman Letzte Welt aufgegriffen und radikalisierend aktualisiert. Dabei invertiert er das Prinzip der Metamorphose, indem er schildert, wie sich Ovids Protagonisten in Steine verwandeln. [55] Dieses Szenario entpricht einer verfinstert-postmodernen Weltwahrnehmung, die sich Übergänge nur noch in dieser Richtung vorstellen kann.

Der letzte ambitionierte Versuch, die Denaturierungstendenzen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts durch Figuren der Verräumlichung im Sinne der Metamorphose zu konterkarieren, wurde von Goethe unternommen. Sowohl in seinen wissenschaftlichen als auch literarischen Schriften formulierte er Gegenentwürfen zum Ende der Naturgeschichte

[56]

, d. h. der Verzeitlichung des Naturwissens, die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts als Abkehr von den räumlichen Ordnungsvorstellungen der Taxonomie begann und im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts mit Darwins Evolutionstheorie vollzogen war.

[57]

Dabei ging es ihm nicht um die Verwerfung dynamistischer Konzepte, an deren Formulierung er selbst vielmehr partizipierte, sondern um eine Korrektur der Tendenz zur Absonderung wissenschaftlicher Erkenntnisse von der leibhaftigen Erfahrung. Experimentelle Naturerkenntnis sollte an den lebendigen Nachvollzug gekoppelt bleiben, nicht auf mathematische Formeln reduziert werden. Von zentraler Bedeutung ist dabei für ihn das Prinzip der Reihenbildung, das sein sprachliches Pendant im Verfahren der "Synonymenvariation"

[58]

hat und poetisch in einer metonymischen Symbolik zum Ausdruck kommt, die das Verhältnis von Bild und Bedeutung in permanenten Verschiebungen offenhält. An Goethes literarischem Spätwerk indessen lässt sich ablesen, dass er die Überzeugung, positive Alternativen zur Entsinnlichung und Entkörperlichung der modernen Naturwissenschaft bieten zu können, nach und nach aufgegeben hat. In der Figur eines blinden Faust, der davon phantasiert, dass er "Räume vielen Millionen" (V. 11563) eröffne, nicht ahnend, dass man ihm nur sein eigenes Grab schaufelt, verkörpert er den Pyrrhus-Sieg technisch-instrumenteller Rationalität über die Natur, die damit ihren eigenen Zweck verfehlt. "Die Zeit wird Herr, / Der Greis hier liegt im Sand" (V. 11592) verhöhnt Mephisto Fausts Ende. Die folgende Bergschluchten-Szene vermag einen Schwellenübergang von Fausts Seele nur noch allegorisch, in katholischer Einkleidung eines Mysteriums, vorstellig zu machen. Der Wechsel der Daseinsformen beim Übergang vom Leben in den Tod gehört nun in den Bereich des "Unbeschreibliche[n]" (V. 12108).

Denn dieser Übergang ist im modernen wissenschaftlichen Weltbild seines Passagen-Charakters beraubt. Die Grenze zwischen Leben und Tod wird zunehmend zu einer willkürlichen Setzung. War es lange Zeit der Herzstillstand, der sie anzeigte, ist es heute, im Zeitalter der Apparatemedizin, die Flatline, die auf dem EEG-Monitor das Fehlen von Gehirnaktivitäten anzeigt. Im Zuge fortschreitender Transplantationschirurgie und Biotechnologie wird sich das perimortale Schwellenbewusstsein weiter nivellieren. Michel Houellebecq hat in seinem Roman Elementarteilchen

[59]

narrativ verdeutlicht, dass die technologische Befriedigung der Sehnsucht nach einem Hinausschieben und letztlich Abschaffen des Todes nur die kompensatorische Konsequenz eines ungefühlten Lebens ist: Michel, der Protagonist des Romans, ist ein Ungeliebter, der sich in dem Moment in seine molekularbiologischen Forschungen vertieft, als ihm ein verspätetes Lebensglück durch den jähen Tod seiner Geliebten genommen wird. Mit exakter wissenschaftlicher Phantasie erfindet er sich ein Menschengeschlecht, das weder Alter noch geschlechtliche Liebe kennt und sich durch Klonen vermehrt, um den Schmerz unerfüllten Begehrens nicht fühlen zu müssen. Die fortgesetzte Nivellierung der Schwelle des Todes wird erkauft durch die Nivellierung des eigenen Existenzgefühls. Das ist hier unmissverständlicher ausgesagt als in Peter Sloterdijks anstößigem Essay Regeln für den Menschenpark, der als Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus gedacht war und eine heftige Debatte auslöste.

[60]

IV. Ästhetik: Das Ende als Untergangserfahrung

Das Unvermögen, die Finalität des Lebens als Schwellenübergang zu sehen, ist offenbar gekoppelt an das Unvermögen, die zweite räumliche Modalität des Endes als Existenzbedingung zu akzeptieren: die Erfahrung des Untergangs. "Der Mensch", sagt Goethe zu Eckermann, müsse auch mitten im Leben "wieder ruiniert werden! – jeder außerordentliche Mensch hat eine gewisse Sendung, die er zu vollführen berufen ist. Hat er sie vollbracht, so ist er auf Erden in dieser Gestalt nicht weiter vonnöten, und die Vorsehung verwendet ihn wieder zu etwas anderem." [61] Das in allen Kulturen wirkungsvollste Korrektiv für ein hinfällig gewordenes Selbstbild ist die Scham. Denn die Scham ist ein genuin sozialer Affekt, der nur dann auftreten kann, wenn das Subjekt sich den missbilligenden Blicken der anderen ausgesetzt fühlt. [62] Es ist nicht möglich, sich vor sich selbst zu schämen. Die Schamreaktion ist mithin das verlässliche Indiz für eine Form der Selbstreflexion, die in Anerkennung sozialer Normen das eigene Aussehen oder Verhalten missbilligt. Dabei kommt es einem vor, als ob man – nach den geläufigen Redensarten – "vor Scham im Boden versinkt" oder "das Gesicht verliert", d. h. man hat das Gefühl, leibhaftig unterzugehen. Positiv gewendet, bedeutet dies, dass die Schamreaktion dabei hilft, Selbstkonzepte im Sinne Goethes zu ruinieren, um sich erneut zu finden. Ohne die Fähigkeit, Scham zu empfinden, würde uns ein wichtiger Anlass zur Selbsterneuerung fehlen; ohne sie blieben wir gleichgültig und kalt gegenüber den Interessen unserer Mitmenschen.

Auch in diesem Zusammenhang lohnt es sich, die Metamorphosen Ovids aufzugreifen. Denn die Geschichte von Pygmalion, wie sie dort erzählt wird, berührt unser Thema auf das innigste, ohne dass sie meines Wissens je dahingehend interpretiert wurde: Die Scham als Zeichen von Beseeltheit.

Ovid bereitet das Motiv durch eine Rahmenhandlung vor, die dem Lebenszeichen der Schamreaktion zunächst deren Umkehrung voranstellt: Die Propoetiden, die als "die ersten öffentlichen Prostituierten des Altertums" [63] zu betrachten sind, werden bei Ovid für ihre Schamlosigkeit bestraft – und zwar durch Versteinerung:

"Und, wie dahin ihre Scham, wie kein Blut ihre Wangen mehr rötet,

sind sie – nur wenig gewandelt – zu kalten Steinen geworden." (V. 241 f.)

Der oben skizzierte Zusammenhang von Schamlosigkeit, Verwandlungsunfähigkeit und Kälte wird hier also bereits ausformuliert.

In genauer Spiegelung hierzu wird nun das Werk Pygmalions beschrieben: Er nimmt tote Materie – in diesem Fall Elfenbein – und verleiht ihr den Ausdruck der Lebendigkeit, indem er sie in einer Pose der Schamhaftigkeit darstellt. Ovid schreibt:

"Wie einer wirklichen Jungfrau ihr Antlitz, du glaubtest, sie lebe,

wolle sich regen, wenn die Scham es ihr nicht verböte." (V. 250 f.)

Kleomenes (?): Aphrodite Medici (1. Jh. v. Chr.). Quelle: AERIA |

Für diesen Statuentyp gab es zur Zeit Ovids kunsthistorische Vorbilder: lebensgroße Aphrodite- bzw. Venus-Skulpturen, die wegen ihrer schamhaften Körperhaltung "Venus pudica" genannt werden. Das brühmteste Beispiel hierfür ist die dem Kleomenes zugeschriebene Aphrodite Medici aus dem 1. vorchristlichen Jahrhundert (Abb. 1). Ovid greift also eine in der Antike durchaus geläufige Bildkonvention auf, wenn er das Moment der Schamhaftigkeit hervorhebt. Man kann das einen künstlerischen Trick nennen. Denn wenn er schreibt, man glaubte, die von ihm geschaffene Skulptur "wolle sich regen, wenn die Scham es ihr nicht verböte", dann deutet er just das Merkmal, das die Leblosigkeit einer Statue auszeichnet, nämlich starr und unbeweglich zu sein, um in das Anzeichen von Lebendigkeit. Die typische Körperhaltung der "Venus pudica" bleibt in der bildkünstlerischen Tradition lange Zeit formal unverändert – bis in das 14. und 15. Jahrhunderts hinein, wie an den Beispielen Pisanos und Masaccios zu sehen ist (Abb.2). |

|

Giovanni Pisano: Die Klugheit (1302); Masaccio: Adam und Eva (1422).

Quelle: http://www.wga.hu/tours/brancacc/pudica.html |

||

| Doch ab dem 16. Jh., mit Pontormos berühmtem Gemälde (Abb. 3), können wir eine bezeichnende Veränderung feststellen:

Jacopo Carucci da Pontormo: Pigmalione(1529/30). Quelle: Privatarchiv d. Vf. |

||

Auch hier geht es, wie in nahezu allen Pygmalion-Darstellungen, um den Moment der Belebung: Die Statue steht noch auf ihrem Sockel, das Werkzeug liegt vor dem Künstler, und sie zeigt ein erstes Lebenszeichen. Dieses Lebenszeichen aber besteht nun nicht mehr im Ausdruck der Scham, sondern seiner Preisgabe: Pontormos Statue verläßt die Pudica-Pose. Der rechte Unterarm wird nach oben, der linke nach unten wegbewegt, so daß die verhüllenden Hände den Blick freigeben. Das Tuch, das am Körper keinen Halt hat und von der Hand nur noch nachlässig gegriffen wird, gerät ins Rutschen. Und der Blick der Statue, der gegenüber Pygmalion vielleicht einen Rest an schamhafter Wegwendung signalisieren könnte, richtet sich ungehemmt auf den Betrachter des Bildes.

Das ist kein kunstgeschichtlicher Einzelfall. Denn ganz allgemein vollzieht sich im 16. Jahrhundert eine Veränderung des Animationsbegriffs, der von den Zeitgenossen als Zunahme an Frivolität diskutiert wird. "Animatio" bedeutete im neuplatonischen Kontext der Renaissance Beseelung toter Materie durch das Einhauchen von Lebensenergie. Das "Pneuma", heißt es im zehnten griechischen Traktat des Corpus Hermeticum, "durchdringt das Blut und die Venen und Arterien und bewegt so das Lebewesen". [64] Diese Bewegung aber anschaulich zu machen, wie es in der Gedächtniskunst der Zeit üblich wurde, indem sie die Merkbilder vermöge der Lullschen ars combinatoria dynamisierte, empfanden konservative Zeitgenossen als schamlos. So polemisierte William Perkins gegen Alexander Dicson, der eine "animatio" der Gedächtnisbilder gefordert hatte, mit den Worten:

"Die Belebung der Bilder, die der Schlüssel des Gedächtnisses ist, ist gottlos; denn sie erweckt absurde, unverschämte, gewaltige Gedanken, die lasterhafte fleischliche Affekte anreizen und entflammen." [65]

In der Tat können wir feststellen, daß die Aufwertung der äußerlich sichtbaren gegenüber der inneren Bewegung im Zuge der Aufklärung mit einem Abbau der Schamschwelle verbunden ist. Diese Akzentverschiebung innerhalb des Animationsbegriffs lässt sich wiederum an den bildkünstlerischen Verarbeitungen des Pygmalion-Motivs aufweisen.

|

In der Skulptur, die Falconet für den Pariser Salon von 1763 schuf (Abb. 4), macht die Statue keine Anstalten, ihre körperlichen Reize zu verhüllen. Ohne jede Schamgebärde, ja geradezu einladend, wendet sie sich ihrem Schöpfer zu. Im Vergleich mit dem Gemälde Pontormos wird deutlich, dass die Statue in dem Maße an äußerer Bewegtheit zugenommen hat wie ihr Betrachter sich zurücknimmt. Offensichtlich geht die äußere Bewegung einher mit einem Verlust der inneren Regung und umgekehrt. Die imaginäre Animation durch den Betrachtungsvorgang wurde abgelöst von der technischen Animation der Artefakte. |

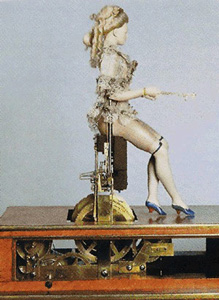

Mit dem Aufschwung der Automationstechnik an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert verstärkte sich diese Tendenz weiter. Stillstand wurde schlechthin mit Leblosigkeit gleichgesetzt; Bewegtheit mit Beseeltheit. Auch gegenüber den antiken Skulpturen genügte es den Zeitgenossen nicht mehr, qua produktiver Betrachtung aus der äußeren Statuarik ihre innere Dynamik herauszulesen. Man stellte sie auf Rollfüße und schob sie umher oder tauchte sie in wechselvolle Beleuchtungsszenarien, um sie dadurch lebendiger wirken zu lassen. Hatte Lessing noch an der Laokoon-Gruppe den "fruchtbaren Augenblick" aus dem Innehalten der Figur, dem Moment vor dem Schrei, abgeleitet, weil dadurch die Phantasie eines Bewegungsablaufs angeregt werde, so kehrt sich dieses Verhältnis nun um: Die Bewegung der Skulptur galt als ihr Lebenszeichen, und das hieß, wie schon Lessing mahnte, "der Phantasie die Flügel binden". [66]

Dies galt natürlich erst recht für die mithilfe der Automationstechnik realisierten Versuche, künstliches Leben zu erschaffen. Das Funktionieren der ersten entsprechenden Automaten – z. B. Vaucansons mechanische Ente, die essen und verdauen konnte – setzte voraus, dass das "Innenleben" solcher Figuren entmystifiziert wurde. Das wiederum inspirierte den aufklärerischen Materialismus eines Julien Offray de La Mettrie zu seinem Werk L'Homme Machine [67] , das sowohl die äußere wie auch innere Bewegung organischer Körper aus demselben mechanistischen Prinzip eines Uhrwerks erklärte:

"Setzt man nur das geringste Prinzip der Bewegung voraus, so haben die beseelten Körper alles, was sie brauchen, um sich zu bewegen, zu empfinden, zu denken, zu bereuen, kurz sich in der physischen Welt ebenso richtig zu verhalten wie in der moralischen, die von ihr abhängt." [68]

Peter Kintzing und David Roentgen: Mechanische Musikantin der Marie Antoinette (1772). Quelle: Völker, Klaus (Hg.): Künstliche Menschen. Dichtungen und Dokumente über Golems, Homunculi, Androiden und liebende Statuen; München 1971, S. 66. |

Inwiefern das mechanistische Menschenbild mit einem Abbau der Schamschwelle einhergeht, hat Heinrich von Kleist in seiner Erzählung Über das Marionettentheater luzide erläutert. Kleist greift darin die Geschichte vom Sündenfall auf und lässt seinen Erzähler erklären, daß der Mensch durch das Essen vom Baum der Erkenntnis seine natürliche Grazie verloren habe. Das Symptom hierfür sei die Scham. Denn dort, wo sich der Mensch selbstreflexiv beobachte, hemme er den natürlichen Fluß der körperlichen Bewegung. Als Beleg berichtet er davon, wie ein befreundeter schöner Jüngling beim Abtrocknen nach einem Bad im Spiegel erkennt, dass er unwillkürlich die Pose eingenommen hatte, die in der klassischen Skulptur des Dornausziehers eingefangen ist. |

Doch als er den Vorgang für seinen Freund wiederholen will, misslingt ihm dies, weil die Selbstbeobachtung die Grazie des unwillkürlichen Tuns behindert. Die Körperhaltung verkrampft sich und er schämt sich für die Lächerlichkeit seines vergeblichen Bemühens. Kleists Erzähler löst das an diesem Beispiel verdeutlichte Problem des Konflikts von Natur und Geist nicht im Sinne Rousseaus, durch eine Rückkehr in den Naturzustand – denn dieser Weg sei uns endgültig versperrt –, sondern paradoxerweise im Sinne La Mettries, durch die Aufforderung, den Prozess der reflexiven Denaturierung des Menschen zu komplettieren. Am Beispiel der Marionette macht er plausibel, dass die restlose Mechanisierung menschlicher Bewegung den selben Effekt habe wie deren Gegenteil, die rein instinktgeleitete Bewegung des Tiers. Denn in beiden Extremen sei der Konflikt zwischen Instinkt und Reflexion, der die Grazie behindert, ausgeräumt. Wir könnten also unsere menschlich bedingte Scham auch dadurch ablegen, daß wir den Weg der Mechanisierung, den wir durch die Reflexion beschritten haben, zuende gehen und damit gleichsam "die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es (das Paradies) vielleicht von hinten irgendwo offen ist". [69]

Von den ersten Automaten über die bewegten Bilder der Laterna Magica und des Kinos bis zu den digital gesteuerten virtuellen Idolen und Androiden-Robotern zieht sich der Prozess des Abbaus der Schamschwelle als Effekt einer zunehmend perfektionierten Animationstechnik. Darauf kann hier nicht im einzelnen eingegangen werden. Für unseren Zusammenhang genügt der Hinweis, dass wir in der Epoche digitaler Animationstechnik einen Grad an Schamlosigkeit erreicht haben, der kaum noch zu überbieten ist. Wo Sex mit Avataren möglich ist und – wie z.B. im Second Life – erstaunlich viel praktiziert wird, haben wir es mit einer gesteigerten Form von Pornographie zu tun. Im Bewusstsein vieler User, es ja "nur" mit Avataren von Kindern oder allen möglichen Formen sexueller Präferenz zu tun zu haben, bilden sich Wahrnehmungs- und Handlungsgewohnheiten heraus, die nicht ohne Folgen für das reale Leben bleiben können. Skandal-Talkshows und voyeuristische Sendungen nach dem Vorbild von Big Brother offenbaren das heute bereits erreichte Ausmaß an Respektlosigkeit gegenüber der Intimsphäre des anderen. Die Scham, das Gefühl des eigenen Untergangs, das wir erleben müssen, um uns sebst erneuern zu können, ist ein schon weitgehend untergegangenes Gefühl.

Virtueller Sex im Second Life (2007).

Quelle: Wired

[1]

Die Idee zu diesem Tagungsthema und viele wertvolle Anregungen verdanke ich Kanichiro Omiya (Keio Universität Tokyo).

[2]

McLuhan, Herbert Marshall: Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters; Düsseldorf Wien 1968.

[3]

Vgl. McLuhan, Herbert Marshall: Die magischen Kanäle ("Understanding Media"); Düsseldorf Wien New York Moskau 1992, S. 203.

[4]

Lämmert, Eberhard: Das Ende der Germanistik und ihre Zukunft. In: Kolbe, Jürgen (Hg.): Ansichten einer künftigen Germanistik; München 1969, S.79–104.

[5]

An dieser Stelle sei dem Organisationskommitee herzlich gedankt, das sowohl bei der administrativen als auch inhaltlichen Durchführung der im folgenden referierten Sektionsschwerpunkte exzellente Arbeit geleistet hat: Shizue Hayashi, Kentaro Kawashima, Mario Kumekawa, Yuko Mitsuishi, Thomas Pekar, Walter Ruprechter, Yuki Shimada.

[6]

Kant, Immanuel: Das Ende aller Dinge. In: Ders.: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 1. Werkausgabe, Bd. XI, hg. v. Wilhelm Weischedel; Frankfurt am Main 1993, S. 173–190, hier S. 179.

[7]

Vgl. Schnädelbach, Herbert: Philosophie in Deutschland 1831–1933; Frankfurt/M. 1983, Kap. 6.

[8]

Vgl. hierzu Konersmann, Ralf (Hg.): Kulturphilosophie; Stuttgart 1996, S. 9–17.

[9]

Simmel, Georg: Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Ders.: Philosophische Kultur. Gesammelte Essais; 3. Aufl. Potsdam 1923, S. 236–268.

[10]

Ebd., S. 267.

[11]

Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte; 2 Bde. 69.–71. Auflage München 1923.

[12]

Cassirer, Ernst: Die "Tragödie der Kultur". In: ders.: Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien; Darmstadt 1994, S. 103–127.

[13]

Ebd., S. 123.

[14]

Gehlen, Arnold: Über kulturelle Kristallisation. In: ders.: Studien zur Anthropologie; Berlin 1963, S. 311–328, hier S. 323.

[15]

Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München 1992.

[16]

Gehlen, Arnold: Die Technik in der Sichtweise der Anthropologie. In: ders.: Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen; Reinbek bei Hamburg 1961, S. 93–103, hier S. 103, S. 316 u. 322.

[17]

Vgl. Matussek, Peter: Kulturphilosophie. In: Böhme, Hartmut / Matussek, Peter / Müller, Lothar: Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie will; Reinbek bei Hamburg 2000, S. 56–65, hier S. 59 f.

[18]

David Frisby hat diese Funktion des Ästhetischen bei Simmel genauer herausgearbeitet und davor gewarnt, sie mit einer Ästhetisierung der Wirklichkeit gleichzusetzen (ein impliziter Einwand gegen Adorno). Vielmehr handle es sich um eine Selbstverständigung der Simmelschen Gesellschaftstheorie im "Hinblick auf ihre eigene Rolle bei der Darstellung der Moderne" (Frisby, David: Georg Simmels Theorie der Moderne. In: Georg Simmel und die Moderne. Neue Interpretationen und Materialien, hg.v. H.-J. Dahme u. O. Rammstedt; Frankfurt am Main 1984, S. 9–79, hier S. 60.

[19]

Kraus, Karl: Die letzten Tage der Menschheit; München 1957, S. 9.

[20]

Ebd., S. 676.

[21]

Vgl. Kraft, Werner: Das Ja des Neinsagers. Karl Kraus und seine geistige Welt; München 1974.

[22]

Mayer, Hans: Thomas Manns 'Doktor Faustus'. Roman einer Endzeit und Endzeit des Romans. In: ders.: Von Lessing bis Thomas Mann; Pfullingen 1959, S. 383–404.

[23]

Enzensberger, Hans Magnus: Der Untergang der Titanic. Eine Komödie; Frankfurt am Main 1978.

[24]

Enzensberger, Hans Magnus: Zwei Randbemerkungen zum Weltuntergang. In: ders.: Politische Brosamen; Frankfurt am Main 1982, S. 225–236, hier S. 225.

[25]

Platon: Phaidros. In: Ders.: Sämtliche Werke. In der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher; 6 Bände Hamburg 1991, Bd.4, S. 7-60, hier S. 55 (274c–275d). – Zum folgenden vgl. ausführlich Matussek, Peter: Hypomnemata und Hypermedia. Erinnerung im Medienwechsel: die platonische Dialogtechnik und ihre digitalen Amplifikationen. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Sonderheft 1998: "Medien des Gedächtnisses", S. 264–278.

[26]

So die These von Havelock, Eric A.: Preface to Plato; Cambridge London 1963, S. 56.

[27]

Assmann, Jan: Hypolepse – Schriftkultur und Ideenevolution in Griechenland. In: ders.: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen; München 1992, S. 280–292.

[28]

Ebd., S. 284 f.

[29]

Kittler, Friedrich A.: Kommunikationsmedien. In: Wulf, Christoph (Hg.): Vom Menschen. Handbuch historische Anthropologie; Weinheim und Basel 1996, S. 649–661, hier S. 650.

[30]

Shannon, Claude E. / Weaver, Warren: The Mathematical Theory of Communication; Bell System Technical Journal 1948. Reprint University of Illinois Press 1962.

[31]

Vgl. Kümmel, Albert: Mathematische Medientheorie. In: Kloock, Daniela / Spahr, Angela: Medientheorien. Eine Einführung; München 1997, S. 205–236.

[32]

Winkler, Hartmut: Docuverse. Zur Medientheorie der Computer; Regensburg 1997, S. 83.

[33]

Virilio, Paul: Krieg und Kino; Frankfurt am Main 1989.

[34]

Kittler, Friedrich A.: Grammophon Film Typewriter; Berlin 1986, S. 352.

[35]

Ebd., S. 170.

[36]

Kümmel, a.a.O., S. 226.

[37]

Bolz, Norbert: Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunktionsverhältnisse; 2. Aufl. München 1995, S. 115.

[38]

Bolz, Norbert: Computer als Medium – Einleitung. In: Ders. / Kittler, Friedrich / Tholen, Christoph (Hg.): Computer als Medium; München 1994, S. 9–19, hier S. 9.

[39]

Eine Auswahl dieser Bezugnahmen habe ich zusammengestellt unter http://peter-matussek.de/Leh/V_10_Material/Demos_V/startseite_opener.html.

[40]

Vgl. hierzu Matussek, Peter: Mutierte Saccaden. Die Re-Ikonisierung der Schrift im Zeitalter des Hypertextes und ihre rezeptionsästhetischen Konsequenzen. Vortrag, gehalten am 16.3.2006 an der Keio-Universität Tokio. Erschienen in: Omiya, Kanichiro (Hg.): ...#

[41]

So z.B. in dem 2003 gegründeten kulturwissenschaftlichen Forschungskolleg Sfb/Fk "Medienumbrüche" an der Universität Siegen.

[42]

Vgl. u. a. Böhler, Christine: Literatur im Netz. Projekte, Hintergründe, Strukturen und Verlag im Internet; Wien 2001 – Hettche, Thomas; Hensel, Jana (Hg.): Literatur im Netz; Köln 2000 – Suter, Beat / Böhler, Michael (Hg.): Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur; Basel Frankfurt am Main 1999 – Idensen, Heiko: Hypertext, Hyperfiction, Hyperwissenschaft? Gemeinschaftliches Schreiben im Netz. Bielefeld 2001.

[43]

Borges, Jorge Luis: Der Garten der Pfade, die sich verzweigen (1949). In ders.: Gesammelte Werke, Bd. 3/1; München 1981, S. 155–167.

[44]

Vgl. dagegen Yoo, Hyun-Joo: Text, Hypertext, Hypermedia – Ästhetische Möglichkeit der digitalen Literatur durch Intertextualität, Interaktivität und Intermedialität; Würzburg 2007 – Teuber, Sven: Im Spannungsfeld von Immersion und Interaktion. Ästhetische Erfahrung des Narrativen in der Computermoderne; Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris 2008.

[45]

Vgl. Hörisch, Jochen: Ende der Vorstellung. die Poesie der Medien; Frankfurt am Main 1999.

[46]

Vgl. ausführlich hierzu Matussek, Peter: Medienästhetische Migrationen. Eine Geschichte vom wandernden Klang. In: figurationen 8.2 (2007), S. 9–24.

[47]

Luck, Georg: Magie und andere Geheimlehren in der Antike; Stuttgart 1990, S. 16.

[48]

Dodds, Eric Robertson: Die Griechen und das Irrationale; Darmstadt 1970, S. 82.

[49]

Vgl. hierzu Eliade, Mircea: Schamanismus und archaische Ekstasetechnik; Frankfurt am Main 1975.

[50]

Ich kann dies nicht erwähnen ohne die dankbare Erinnerung an die japanischen Studierenden und KollegInnen, die im Anschluss an unsere Orpheus-Arbeitsgruppe den Mythos von Izanagi und Izanami höchst einprägsam als episches Theater inszenierten: Fumiko Yamada (Izanagi), Yasuhiro Morimoto (Izanami), Yumiko Kato (Sprecherin) u.v.a.

[51]

Ovid: Metamorphosen. Lateinisch–deutsch. In deutsche Hexameter übertragen v. E. Rösch; 13. Aufl. München Zürich 1992, S. 361.

[52]

Zum konstruktiven Charakter der römischen Simonides-Rezeption vgl. Goldmann, Stefan: Statt Totenklage Gedächtnis. Zur Erfindung der Mnemotechnik durch Simonides von Keos. In: Poetica 21 (1989), S. 43–66.

[53]

Vgl. Cicero: M. Tullii Ciceronis Orator, hg. v. W. Kroll; Berlin 1913, S. 430–433 und Quintilianus, Marcus Fabius: Ausbildung des Redners [institutionis oratoriae]; 12 Bücher hg. u. übers. v. Helmut Rahn, 2. Teil, Buch VII–XII, 2. Aufl. Darmstadt 1988, S. 591.

[54]

Ovid (= Publius Ovidius Naso): Metamorphosen. Lateinisch–deutsch. In deutsche Hexameter übertragen v. E. Rösch; 13. Aufl. München Zürich 1992, S. 363.

[55]

Ransmayr, Christoph: Die letzte Welt; Nördlingen 1988.

[56]

Lepenies, Wolf: Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts; Frankfurt am Main 1976.

[57]

Vgl. zum folgenden ausführlich: Matussek, Peter (Hg.): Goethe und die Verzeitlichung der Natur; München 1998.

[58]

Pörksen, Uwe: Deutsche Naturwissenschaftssprachen; Tübingen 1986, S. 82.

[59]

Houellebecq, Michel: Elementarteilchen; Köln 1999.

[60]

Sloterdijk, Peter: Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zum Brief über den Humanismus; Frankfurt am Main 1999.

[61]

Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Hg. v. Fr. Bergemann; Leipzig 1968, S. 611 (11.3.1828).

[62]

Vgl. hierzu Sartre, Jean-Paul: Das Sein und das Nichts; Reinbek 1991, S. 752–770.

[63]

Dinter, Annegret: Der Pygmalion-Stoff in der europäischen Literatur, Rezeptionsgeschichte einer Ovid-Fabel; Heidelberg 1977, S. 17.

[64]

Corpus Hermeticum. Übersetzt von Marcelino Ficino; Stuttgart 1855, Bd. I, S. 107.

[65]

Zit. nach Yates, Frances A.: Gedächtnis und Erinnern. Mnemonik von Aristoteles bis Shakespeare; 3. Aufl. Berlin 1994, S. 254.

[66]

Lessing, Gotthold Ephraim: Laokoon: oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie. In: Werke, hg. v. Wilfried Barner, Bd. 5/2; Frankfurt am Main 1990, S. 11–206, hier S. 32.

[67]

La Mettrie, Julien Offray de: Der Mensch eine Maschine (frz.-dt.); Leipzig 1984.

[68]

Ebd., S. 99.

[69]

Kleist, Heinrich von: Über das Marionettentheater. In: Sämtliche Werke; München 1976, S. 945–951, hier S. 948.